Das „Naturgesetz der freien Evolution” – Grundlage des planetaren Ökosystems

Im Ökosystem des Planeten Erde ist es unmöglich, dass eine Spezies zum vorrangigen eigenen Nutzen nachhaltig jegliche Merkmale der Folgegenerationen einer anderen bestimmt. Schon unter Viren und Mikroben gäbe es zwar vielfältige theoretische Möglichkeiten der Entstehung entsprechender Strategien. Da diese aber nicht nachhaltig funktionieren können, haben sie sich in keinem empirisch beschriebenen Fall etabliert. Der Grund ist, dass sämtliche Formen des Lebens über ihre Generationsfolgen nur dann stabil bleiben, wenn sich ihre Merkmale in der natürlichen Selektion vorrangig zum eigenen Nutzen ausrichten. Wird dies verhindert, so kommt es zur genetischen Degeneration und zunehmender Instabilität. Der manipulierte Organismus als auch ein auf ihn spezialisierter Manipulator bewegen sich unweigerlich in eine evolutionäre Sackgasse. Die zivilisatorische Agrarmethodik der künstlichen Zuchtwahl zum vorrangigen Nutzen des Menschen war somit von Beginn an eine solche Sackgasse. Dass sie einige Jahrtausende scheinbar funktionierte, lag daran, dass sehr große Mengen ursprünglicher genetischer Ressourcen zahlreicher Pflanzen und Tiere quasi verbrannt wurden, was aufgrund des Volumens einige Zeit dauerte. Durch diese „Verfeuerung” kam es zum kurzfristigen starken Anstieg der Nahrungsmenge und als kausale Folge zur Bevölkerungsexplosion. Nun existieren allerdings acht Milliarden Menschen auf einer instabilen Grundlage genetisch hochgradig degenerierter und lebensunfähiger Organismen. Wären bestimmte Aussagen des Naturforschers Charles Darwin aus dem 19.Jahrhundert angemessen berücksichtigt worden, hätte die letzte, besonders fatale Phase der Entwicklung zumindest stark abgebremst werden können.

Vorbemerkung

Nach den Kriterien echter Vernunft müssten die hier thematisierten Zusammenhänge in den akademischen Lebenswissenschaften und sogar in den Naturwissenschaften insgesamt mit oberster Priorität behandelt werden. Dass die Methodik der künstlichen Zuchtwahl und folglich die Existenzgrundlage von acht Milliarden Menschen fundamentalen ökologischen Ordnungen zuwiderläuft, ist von fataler Tragweite sowohl für die Menschen selbst als auch für das irdische Ökosystem. Die Landwirtschaft und ihre zunehmende Intensivierung waren ursächlich für die Bevölkerungsexplosion und die heutige Überbevölkerung. Ihre ökologischen Auswirkungen gelten als Hauptursache eines laufenden sechsten Massenaussterbens der Lebensgeschichte. Tatsächlich aber werden kritische Reflexionen der Agrarmethodik und ihrer grundsätzlichen Widernatürlichkeit in den Lebenswissenschaften abgelehnt. Dadurch wird auch nicht verstanden, dass jeder lenkende Eingriff in die Evolution in eine Sackgasse verläuft und es keine Rolle spielt, ob dies durch herkömmliche Zuchtwahl oder neuere Agrargentechnik geschieht. Aktuell konzentrieren sich beträchtliche Teile der akademischen Lebenswissenschaften auf vermeintliche Auswege in Form „moderner” Gentechnikverfahren und propagieren diese öffentlich. Ausgerechnet jener Fachbereich der Naturwissenschaften, dessen historische Versäumnisse ohnehin bereits schwerste Folgen hatten und die zuständig wären für eine längst überfällige Aufdeckung der tieferen Hintergründe, führt die Menschheit nun wie auf eine Fata Morgana zu, ähnlich wie es ein verirrter Wanderführer in der Wüste mit seinen Schützlingen täte.

Das, was hier als „Naturgesetz der freien Evolution“ bezeichnet wird, ist keine Entdeckung der hiesigen Autoren. Sondern die gegenständlichen ökologischen Ordnungen wurden schon viel früher beschrieben. Der Forscher Charles Darwin rückte sie als zentrale Erkenntnis in die Mitte seiner Theorie. Er schrieb mehrfach, dass seine „Theorie vernichtet“ wäre, wenn irgendwo in der Natur auch nur ein einziges Beispiel entdeckt würde, bei dem irgendein Merkmal irgendeiner Art zum ausschließlichen Nutzen einer anderen Spezies entstanden ist. Folgend die Übersetzung einer entsprechenden Passage aus seinem Hauptwerk „Über die Entstehung der Arten“ von 1859:

„Natürliche Selektion kann unmöglich irgendeine Abänderung in irgendeiner Spezies bewirken, welche nur einer anderen Spezies zum ausschließlichen Vorteil gereicht, obwohl in der ganzen Natur eine Spezies ohne Unterlaß von der Organisation einer andern Nutzen und Vorteil zieht. (…) Ließe sich beweisen, daß irgendein Teil der Organisation einer Spezies zum ausschließlichen Besten einer anderen Spezies gebildet worden sei, so wäre meine Theorie vernichtet, weil eine solche Bildung nicht durch natürliche Selektion bewirkt werden kann. Obwohl in naturhistorischen Schriften vielerlei Behauptungen in diesem Sinne aufgestellt wurden, so kann ich doch keine einzige darunter von einigem Gewichte finden.”

[1] Charles Darwin, 1859. (In den Quellenangaben ist die Originalstelle auf Darwin Online verlinkt.)

Darwin war sich also so sicher, dass er sogar seine gesamte Theorie untrennbar an diesem einen Punkt festmachte. Wenn irgendwann jemand bewiesen hätte, dass in der Natur bei einer Spezies irgendein Merkmal entstanden ist, das nur einer anderen nützt, dann wäre demnach praktisch das gesamte Werk des berühmten Naturforschers in sich zusammengefallen.

Aber tatsächlich hat er bis heute recht behalten. Es gibt zwar immer wieder mal Behauptungen zu angeblichen Gegenbeweisen, die sich allerdings immer auflösen, sobald sie genauer reflektiert werden. Mitunter stammen solche Falschdarstellungen sogar von akademischen Lebenswissenschaftlern, was meist an der starken Unterentwicklung des Fachbereiches hinsichtlich der größeren ökologischen Zusammenhänge liegt. Beispiele dazu finden sich im ZEIS Magazin.

Ebenfalls bereits in seinem Hauptwerk stellte Darwin mit großer Klarheit fest, dass die künstliche Zuchtwahl des Menschen, also der Kern der Agrarmethodik, dieser im ersten Zitat dargelegten Regelmäßigkeit diametral zuwiderläuft, weil dabei Merkmale bei anderen Lebewesen hervorgebracht werden, die nur dem Menschen nützlich sind. Hierzu ein zweites Zitat, ebenfalls übersetzt aus seinem Hauptwerk (In den Quellenangaben ist die Originalstelle auf Darwin Online verlinkt.):

„Eine der bemerkenswertesten Eigentümlichkeiten, die wir an unseren domestizierten Rassen wahrnehmen, ist ihre Anpassung nicht zu Gunsten des eigenen Vorteils der Pflanze oder des Tieres, sondern zu Gunsten des Nutzens und der Liebhaberei des Menschen.” [2]

Die Tragweite der beiden Zitate ist enorm. Denn einerseits gibt es demnach eben jenes eingangs genannte Naturgesetz der freien Evolution als zentrale ökologische Regelmäßigkeit. Andererseits hat der Mensch praktisch seine gesamte Existenz gegenläufig ausgerichtet. Da die Methode der künstlichen Zuchtwahl kurzfristig einen sehr starken Anstieg der aus ihr generierten Nahrungsmenge erbrachte, vermehrte er sich zuletzt explosionsartig. Aber nun existieren acht Milliarden Menschen auf einer Nahrungsgrundlage, die einem zentralen Naturgesetz zuwiderläuft. Da sich Naturgesetze bekanntlich nicht brechen lassen, ist hier unzweifelhaft eine äußerst fatale Situation entstanden.

Das Fehlen der generationsübergreifenden Manipulation in der gesamten Natur kann nur daran liegen, dass es nicht nachhaltig funktioniert

Nun werden folgend die mechanischen Hintergründe des Naturgesetzes der freien Evolution beleuchtet. Es kann vorab noch mal festgehalten werden, dass bis heute, trotz mittlerweile Millionen empirischer Beschreibungen zu oft extrem komplexen symbiotischen, parasitären und anderen Beziehungen zwischen Viren, Mikroorganismen, Pilzen, Pflanzen und Tieren, kein einziges Beispiel eines noch so kleinen Merkmals in irgendeiner Spezies wirklich nachgewiesen wurde, das zum ausschließlichen Nutzen einer anderen Art entstanden ist. Bei der Betrachtung muss stets die vielstufige Entstehungsgeschichte der jeweiligen Merkmale einbezogen werden. Wenn also beispielweise ein Insekt von der Blüte einer Pflanze profitiert, weil diese Nektar liefert und auch noch farblich auffällt, dann lag der Entstehung dieser Merkmale immer der vorrangige Nutzen der Pflanze zugrunde, weil das Insekt ihre Befruchtung und Fortpflanzung begünstigte.

Warum es im nachhaltigen Sinne unmöglich ist, dass Merkmale zum ausschließlichen Nutzen einer anderen Art entstehen, wird bei Betrachtung der Strukturen der Genome und der Prozesse der Fortentwicklung der Lebewesen im Rahmen der Evolution deutlich erkennbar. Eines lässt sich zunächst sicher annehmen: Wenn der manipulative Eingriff einer Spezies in die Evolution anderer Lebensformen nachhaltig funktionieren könnte, es sich also quasi um ein potenzielles Erfolgsmodell handeln würde, dann müssten sich schon in den Reichen der Einzeller und der Viren seit Milliarden von Jahren vielfältige Strategien herausgebildet haben, die genau darauf ausgerichtet sind. Es müsste also züchterische Strategien geben. So ist etwa der horizontale Gentransfer zwischen Mikroorganismen in der Natur quasi ein Alltagsgeschäft. Und viele Viren sind sogar darauf spezialisiert, in das Genom ihrer (individuellen) Wirte einzudringen und von dort aus gezielte und präzise Manipulationen vorzunehmen. Diese Gezieltheiten und Präzisionen verlaufen oft in sehr viel höheren Dimensionen der Komplexität als unsere dagegen in der Relation wirklich primitive künstliche Zuchtwahl oder Gentechnik. Aber es kommt trotzdem in keinem einzigen nachgewiesenen Fall zu solchen Manipulationen, die sich auch gezielt auf die Merkmale und Eigenschaften der nachfolgenden Generationen des Wirtes und somit quasi des „Opfers“ erstrecken. Warum nicht?

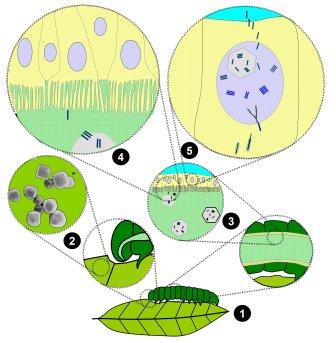

Ein anschauliches Beispiel zum besseren Begreifen, dass das Fehlen der „Zucht“ in der Natur nichts mit fehlender theoretischer Möglichkeit, Komplexität oder Gezieltheit zu tun hat, ist die Fortpflanzungsstrategie von Viren der seit etwa 300 Millionen Jahren existierenden Familie Baculoviridae: Sie manipulieren Raupen auf äußerst präzise Weise so, dass diese zunächt entgegen ihren gesunden Verhaltensweisen bis auf die höchsten Gipfel von Bäumen hinaufkrabbeln. Dort angekommen schaltet das Virus den Fressstopp der Raupen aus. Diese blähen sich folglich immer weiter mit nun Virus-gesättigter Körperflüssigkeit auf. Irgendwann platzen sie deswegen. Die abrieselnden Tröpfchen kontaminieren die Blätter in den unteren Regionen der Pflanze und somit die Nahrung der dortigen noch gesunden Raupen. Bevor sie platzen, hängen sich die infizierten Raupen im Baumwipfel mit einem Seidefaden fest, um quasi sicherzustellen, dass sie nicht vor den Austropfen herunterfallen. Diese in Millionen Jahren der evolutionären Selektion entstandene vielstufige parasitäre Strategie ist im Erbgut der Viren genau angelegt und umfasst unter anderem gezielte Eingriffe in das Nervensystem, den Stoffwechsel und den Hormonhaushalt der Raupen. Die gesamte Komplexität und Gezieltheit übersteigen jene der vom Menschen betriebenen künstlichen Zuchtwahl und Gentechnik im Rahmen der Landwirtschaft bei Weitem. Würde die gezielte „Zucht” im Sinne irgendwelcher Beeinflussungen der Evolution zwischen verschiedenen Formen des Lebens zur Erlangung von nachhaltigen Vorteilen des Manipulators funktionieren, so müssten sich in der seit Milliarden Jahren laufenden evolutionären Selektion schon auf den Ebenen der Viren und Mikroorganismen vielfältige solcher Strategien entwickelt haben. Aber noch nie wurde auch nur ein einziges, noch so geringfügiges Beispiel gefunden. Alle Parasiten manipulieren immer nur die aktuellen Generationen der Wirte [4].

Das vollständige Fehlen jeglicher generationsübergreifender Manipulation zwischen verschiedenen Arten im gesamten Ökosystem (abseits der menschlichen Wirkungen) lässt in der Umkehr nur einen einzigen logischen Schluss zu: dass es nämlich nicht nachhaltig funktionieren kann. Und die Reflexion der evolutionären Mechanismen macht den entscheidenden Grund erkennbar: Der Manipulator würde immer eine Schwächung der manipulierten Seite bewirken, wenn diese nicht vorrangig zu ihrem eigenen Nutzen durch alle umliegenden Einflüsse selektiert wird. Nur dadurch, dass die durch Mutationen stets vorhandenen Variationen einer Form des Lebens ohne äußere Manipulation von allen der vielen verschiedenen natürlichen Einflüsse selektiert – man könnte auch sagen „abgeklopft“ – wird, behält sie ihre nachhaltige Stabilität in dem sich ständig verändernden Gefüge der Umwelteinflüsse. Es müssen sich also quasi immer diejenigen Geschwister am ehesten fortpflanzen, die der Summe der Umweltdrücke am besten standhalten, damit die Spezies als Fortpflanzungsgemeinschaft stabil bleibt.

Der fremde Eingriff in die Evolution einer Lebensform führt ausnahmslos immer zu deren Schwächung

Ein Manipulator könnte zwar über mehrere Generationsfolgen der manipulierten Lebensform hinweg einen eigenen, vielleicht sogar sehr großen Nutzen, etwa durch die Erhöhung der Nahrungsmenge, generieren. Die mögliche Zahl dieser Folgen ist variabel. Sicher aber würde ihm die manipulierte Seite schon ab der ersten dieser Generationen quasi „zwischen den Fingern zerrinnen“, weil sie durch den Entfall der natürlichen Selektion in irgendwelchen Weisen gegenüber den unzähligen wechselwirkenden und dadurch unbeherrschbar komplexen Einflüssen der Natur relativ geschwächt wird. Wenn dieser Prozess voranschreitet, werden sich die Vorteile des Manipulators zwangsläufig in Nachteile für die eigene stabile Beständigkeit verkehren. Da sich der Manipulator spezialisieren musste, ist er abhängig geworden von zunehmend geschwächten Lebensformen und hat sich dadurch von Beginn an dem Ende einer evolutionären Sackgasse genähert – wo seine eigene Erblinie quasi verglühen muss, so wie eine kurze Sternschnuppe.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich bei der Möglichkeit einer genausten rückblickenden Beobachtung der irdischen Lebensgeschichte solche „Sternschuppen“ finden ließen. Das würden zum Beispiel Arten von Viren sein, in deren eigenen zufälligen Mutationen Eigenschaften dahingehend entstanden sind, in kleinen Ansätzen die Evolution ihrer Wirte, also etwa einer Spezies der Bakterien zu beeinflussen, um sich deren Nachkommen gefügiger zu machen, indem sie etwa deren Immunsystem schwächten. Aber weil diese neuen Bakteriengenerationen durch die Manipulation automatisch (relativ gegenüber der natürlichen Selektion) schwächer wurden, was ihre Beständigkeit im Gesamtgefüge der Umwelteinflüsses angeht, konnte es nie zur wirklichen Ausprägung einer entsprechenden viralen Strategie kommen [4].

Die von außen völlig unbeherrschbare Komplexität eines jeden Genoms

Die tiefere mechanische Grundlage des Naturgesetzes der freien Evolution ist einfach zu benennen und lässt sich auch mathematisch gut nachweisen. Sie besteht darin, dass die Speicherkapazitäten des Erbgutes einer jeden Lebensform, bis hinunter zu den relativ „einfachsten“ Mikroorganismen und sogar den Viren, sehr weit gegen unendlich hoch ist, und dass sie sich über einen seit hunderten Millionen oder gar mehreren Milliarden Jahren laufenden Evolutionsprozess mit Informationen gefüllt haben, um eine Organisation zu bilden, die fähig ist, in dem praktisch unendlich komplexen und sich auch noch stetig verändernden Umweltdruck möglichst nachhaltig zu bestehen. Durch diese unbeherrschbar hohe Komplexität ist es jedenfalls in einem nachhaltigen Sinne vollkommen unmöglich, dass ein Manipulator die Evolution einer anderen zu seinem – nachhaltigen – Nutzen lenkt.

Zum ansatzweisen Begreifen dieser unfassbar extremen Komplexitäten schaut man sich am besten zunächst die mechanischen Grundlagen der Erbgutspeicher aller Lebewesen an. Diese funktionieren in einer auf den ersten Blick überraschend einfach erscheinenden Weise. Bei allen Formen des Lebens geschieht dies nämlich in einer Aneinanderreihung von immer gleichen Molekülen der vier Nukleotid-Basen Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin, was abgekürzt wird als A, T, G und C (Anm.: RNA-Viren zur Vereinfachung ausgeklammert). Die Moleküle werden paarweise („Basenpaare“) von verschiedenen Hilfsstoffen gehalten und sie sind in langen Fäden angeordnet. Das gesamte Gemisch der Nukleotide und der Hilfsstoffe nennt man die „Desoxyribonukleinsäure“, abgekürzt „DNS“ oder, heute gebräuchlicher in englischer Schreibweise, „DNA“. In jeder einzelnen lebendigen Zelle liegen also solche langen “Buchstabenreihen”. Und bei mehrzelligen Organismen sind sie in jeder einzelnen Zelle des Körpers genau gleich.

Was nun die enthaltenen Informationen an sich angeht, so kann man sich diese einfach vorstellen wie Codes, die innerhalb der variablen Folgen von A, T, G und C liegen. Diese Codes werden von weiteren Zellorganen je nach Bedarf gezielt „ausgelesen“ und dann in verschiedene Funktionen übersetzt. Die bekannteste davon ist die der Bildung von variablen Proteinen, also Eiweißbausteinen. Die physische Substanz eines Lebewesens besteht aus vielen verschiedenen solcher Eiweiße. Zudem ist auch noch der jeweilige gesamte Bauplan im Erbgut codiert. Der Gesamtcode eines Genoms könnte also wie folgt beginnen und setzt sich dann über sehr viele weitere der immer gleichen, aber eben variabel sortierten vier „Buchstaben“ fort:

AGGATCCTACGTAGTGACCGTTGTCTAAGTCGACTTGATGTTGTCTAA (…)

In dieser variablen Abfolge der immer vier gleichen „Buchstaben“ sind also zum Beispiel bei einem Säugetier Codierungen zur äußeren Umwandlung von primären Zellen in die jeweils benötigten Proteine bildende Muskelzellen, Hautzellen, Leberzellen, Nervenzellen, Gehirnzellen oder Glaskörperzellen für Augen enthalten. Und der im Gesamtcode ebenfalls enthaltene „Bauplan“ sorgt dafür, dass sich bei der durch stetige Zellteilung vorangetriebenen Entwicklung von der ersten befruchteten Eizelle bis zum fertigen Tier mit Billionen Zellen die jeweiligen Eiweißbausteine an der jeweils richtigen Stelle herausbilden. Die Zellen an der Stelle der späteren Augen lesen also nach Anweisung des Gesamtplanes den Code für das Glaskörpermaterial aus und verwandeln sich äußerlich in dieses Material, so dass sich schließlich im Fötus die Augen bilden können.

Es lässt sich nun wohl bereits erahnen, dass so ein Genom – obwohl die gespeicherten Informationen auf den immer vier gleichen „Buchstaben“ beruhen – ein wirklich unfassbar komplexes Gebilde aus ineinander verflochtenen Codierungen sein muss. Und mittels etwas Mathematik wird dies noch eindrucksvoller erkennbar. Nämlich dann, wenn die Anzahl der Kombinationsmöglichkeiten innerhalb der „Buchstabenreihe” ermittelt wird. Umso größer diese Zahl ist, desto mehr Codes können darin liegen und desto höher ist die potenzielle Komplexität der gespeicherten Informationen.

Zur mathematischen Ermittlung der potenziellen Komplexitäten innerhalb der Genome eignet sich jene Formel, mit der die sogenannte „Variation mit Wiederholung“ berechnet wird. Ausgeschrieben lautet sie schlicht so: (n^k). Die Zahl der Sorten von zur Verfügung stehenden Nukleotiden, also A, T, G und C, werden zu „n“ (n=4) und der Platzhalter für die Länge der Reihe ist „k“. Damit kann jetzt recht einfach nachgeschaut werden, wie sich das Ergebnis zu der möglichen Anzahl der Kombinationsmöglichkeiten ändert, wenn die Länge des Genomstranges, also k, schrittweise vergrößert wird.

Folgend beispielhaft zwei Ergebnisse:

n = 4

k = 10

(4^10) = 1.048.576

n = 4

k = 200

(4^200)=

2.582.250.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

Das Ergebnis bei k=10 mit etwas über einer Million und somit sieben Ziffern ist wenig spektakulär. Aber offensichtlich bewirkt die Erhöhung der Reihenlänge k kein lineares, sondern ein stark exponentiell anwachsendes Ergebnis. Schon durch die Erhöhung auf das 20fache zu k=200 erscheint plötzlich eine unfassbar gigantische Zahl mit 121 Stellen. In der Potenzschreibweise mag diese dann mit 2,58 x 10^120 vielleicht wieder eher unspektakulär wirken. Es gibt sogar Bezeichnungen für solche großen Zahlen, in diesem Fall lautet sie 2,58 Vigintillion.

Die geschätzte Maximalzahl aller Atome des Universums verschwindet regelrecht gegenüber der Zahl der Kombinationsmöglichkeiten selbst der kleinsten Genome

Um was es hier allerdings wirklich geht, lässt sich erahnen, wenn man nun einmal nachschaut, was in einem anderen Zusammenhang von Astrophysikern als Obergrenze geschätzt wird: nämlich die maximal anzunehmende Zahl sämtlicher Atome des Universums. Gemeint ist damit tatsächlich die Gesamtheit aller atomaren Teilchen, aus denen das gesamte Universum mit all seinen Galaxien und sämtlichen Himmelskörpern besteht. Schon die Anzahl der Atome in einem Wassertropfen ist für uns nicht mehr wirklich vorstellbar. Die besagte Schätzungen für das gesamte Universum bewegen sich zwischen 10^84 und 10^89 [3]. Selbst die höchste Schätzung, also 10^89, würde rund 10 Quintillion Mal (Faktor 10^31) in die ermittelte Zahl der 2,58 Vigintillion Variationsmöglichen bei k=200 passen.

Aber nun kommt etwas noch Spektakuläreres ins Spiel: Es gibt gar kein auch nur annähernd so „winziges“ Erbgut in der belebten Natur mit „nur“ 200 Basenpaaren. Die kleinsten Erbgutstränge befinden sich in Viren, aber ihre Länge liegt mindestens im vierstelligen Bereich. Würde man nun die Formel auch nur mit k=1.000 berechnen, dann käme ein Ergebnis heraus, gegen das die geschätzte Gesamtzahl der Atome des Universums bei praktischer Betrachtung gegen null gehend verschwindet. Und bei den stoffwechselnden Lebewesen, also etwa Bakterien oder gar Pflanzen und Tieren, wird die Berechnung noch sinnloser. Das kleinste bisher gefundene Bakterien-Genom wurde beim Blattfloh-Endosymbiont Carsonella ruddii mit fast 160.000 Abfolgen von A, T, G und C nachgewiesen. Das Ergebnis ließe sich auf dieser Webseite gar nicht ausschreiben.

Übrigens wäre es praktisch unerheblich, falls nur ein kleiner Anteil der Kombinationsmöglichkeiten eines Genoms wirklich zur Codierung verwendet würde. Wenn also etwa nur ein Tausendstel der Potenziale entsprechend genutzt wird, dann verkürzt sich die ausgeschrieben absurd lange Zahl eben um vier Stellen.

Es ist diese so weit gegen unendlich reichende potenzielle Komplexität eines jeden Genoms, die seine selektive Lenkung von außen unmöglich macht – jedenfalls im Sinne eines nachhaltigen Prozesses. Dabei ist einzubeziehen, dass die vielen auf die Lebensform einwirkenden Umwelteinflüsse in ihrer Gesamtheit sogar noch vielfach komplexer sind als das Genom selbst.

Nur wenn eine Lebensform sich von Generation zu Generation unter automatischer Berücksichtigung all der nicht zählbar vielen Umwelteinflüsse nach dem eigenen Nutzen ausrichtet – oder besser gesagt von diesen automatisch ausgerichtet wird –, kann sie langfristig stabil bleiben. Wie auch immer ein externer Manipulator versuchen würde, diesen Automatismus zu seinen Gunsten nachhaltig auszuhebeln, er könnte es nie schaffen.

Vermeintliche Zuchtverhältnisse in der Natur beruhen immer auf Verdrehungen oder Irrtümern – das gilt auch für obligatorische Symbiosen

All das bis hierhin festgestellte gilt auch bei der Entstehung sogenannter „obligatorischer Symbiosen“. Eine solche liegt dann vor, wenn sich verschiedene Arten so sehr aneinander angepasst haben, dass sie ohne die andere(n) Seite(n) nicht selbstständig überleben könnten. Bekannte Beispiele sind Flechten, bei denen es sich um eine dermaßen stark in sich verwachsene obligatorische Symbiose zwischen Algen und Bakterien handelt, dass diese von außen betracht wie ein einziges Lebewesen wirken.

Auch viele der in unserem menschlichen Verdauungstrakt lebenden Bakterien sind obligatorische Symbiosepartner unseres Körpers. Wir brauchen sie etwa zur Aufspaltung von Nährstoffen, zur Regulation von Säuren oder zur Abwehr von schädlichen Mikroben. Diese Symbiosepartner tun all das aber niemals, weil unser Körper sie „zurechtgezüchtet“ hat. Sondern sie wurden meist über Millionen von Jahren der evolutionären Selektion stets automatisch zu ihrem eigenen vorrangigen Nutzen ausgerichtet. Weil unser Körper ihren Lebensraum darstellt, er also quasi die „Heimat“ ist, und – im evolutionär logischen Sinne der Nachhaltigkeit – auch die Heimat ihrer Nachkommen sein soll, ist also die Hervorbringung von Eigenschaften, die uns nützen, etwas das zunächst vorrangig auf den Nutzen des Bakteriums abzielt. Unser Nutzen ist diesem aus der evolutionären Perspektive des Mikroorganismus nachrangig. Diejenigen Geschwister unter den Bakterien, die ihrem Lebensraum bestmöglichen Nutzen erbrachten, hatten also stets einen Selektionsvorteil und pflanzten sich entsprechend häufiger fort als jene, denen dies nicht so gut gelang oder die den Wirt (also den eigenen Lebensraum) sogar schädigten. Dadurch wuchs die Symbiose zum beiderseitigen Nutzen heran.

Manchmal sehen obligatorische Symbiosen oberflächlich betrachtet so aus, als gäbe es doch so etwas wie einen „Züchter“ und einen gezüchteten „Nutzorganismus“ – also eine schematische Ähnlichkeit zu unserer Agrarmethodik. Das sind aber immer Täuschungen. Besonders häufig findet man diese in der Literatur rund um die Blattschneiderameisen und bestimmte Spezies des Egerschirmlingspilzes. Diese beiden Lebensformen haben sich über wahrscheinlich etwa 70 Millionen Jahre der Evolution so stark aneinander angepasst, dass sowohl die Ameisen als auch der Pilz nicht mehr eigenständig existieren könnten. Und weil die Symbiose so abläuft, dass der schon immer unterirdisch lebende Pilz von den Ameisen mit Nährstoffen versorgt wird und er wiederum im Gegenzug kleine, für die Ameisen ideale Nahrung bildende Knöllchen ausprägt, wird dies fehlerhaft dahingehend interpretiert, dass die Ameisen dann ja wohl den Pilz gezielt gezüchtet haben, so wie es der „zivilisierte Mensch“ etwa mit zahlreichen Getreiden, Früchten und Gemüse getan hat.

Die obligatorische Symbiose zwischen Blattschneiderameisen und Egerschirmlingspilz gehört zu den relativ gut erforschten ökologischen Beziehungen. Es gibt tausende Studien und viele Wissenschaftler haben Großteile ihrer Arbeit hier investiert. Aber noch nie wurde auch nur ein einziges Merkmal des Pilzes oder der Ameise nachgewiesen, welches zum ausschließlichen Nutzen der jeweils anderen Seite und durch Manipulation derselben entstanden ist. Der Pilz wurde also nicht durch züchterische Aktivitäten von den Ameisen dazu „überrumpelt“ die Knöllchen zu bilden, sondern er hat im Rahmen der natürlichen Selektion automatisch „gemerkt“, dass dieser Aufwand ihm unter dem Strich Vorteile bringt, weil er damit die Ameisen anlocken und an sich binden kann.

Umgekehrt wurden aber auch die Ameisen nicht von dem Pilz selektiv dazu gezwungen, sich so auszurichten, dass sie ihn im Erdreich versorgen. Sondern jeder Schritt der eigenen Anpassungen erfolgte aus dem evolutionären „Blickwinkel“ der Symbiosepartner stets vorrangig zum eigenen Nutzen. Es handelt sich deswegen bei der Entstehung echter obligatorischer Symbiosen mit stärkeren Ausprägungen von physischen Merkmalen um einen zeitlich sehr langen Prozess, welcher meist über mehrere oder sogar viele Millionen Jahre verläuft. Und bei Ausklammerung der beteiligten Mikroorganismen sind es stets nur zwei oder jedenfalls wenige bestimmte Spezies, die sich dabei aufeinander anpassen.

Kein einziger gezüchteter „Nutzorganismus“ des Menschen ist ein Symbiosepartner

Um zu erkennen, dass eine obligatorische Symbiose in der Natur höchstens oberflächliche Ähnlichkeiten mit den züchterischen Handlungen des Menschen gegenüber den „Nutztieren“ und „Nutzpflanzen“ haben kann, lassen sich also drei klare Unterschiede heranziehen (hier jeweils solche unter Beteiligung von Pflanzen und Tieren bei Ausklammerung der beteiligten Mikroben):

1. Bei einer echten obligatorischen Symbiose sind stets nur wenige bestimmte Spezies sehr spezifisch aufeinander ausgerichtet. Meist handelt es sich um zwei oder höchstens drei Arten.

2. Die physische Ausrichtung der für die obligatorische Symbiose relevanten Merkmale der Partner verlief über Zeiträume von zumeist mehreren Millionen Jahren.

3. Bei einer echten Symbiose lassen sich auf keiner Seite jegliche Merkmale finden, die von der anderen Seite durch gezielte Manipulation der Generationsfolgen herbeigeführt wurden.

Diese Punkte treffen in keinem einzigen Fall der Beziehungen zu unseren landwirtschaftlichen „Nutzorganismen“ zu. Wir haben uns nicht über Jahrmillionen nur an einige bestimmte Partnerspezies angepasst ohne diese gezielt zu unserem Nutzen zu manipulieren. Sondern wir haben innerhalb evolutionär vernachlässigbaren wenigen Jahrtausenden quasi jede greifbare Lebensform ungebremst zu unserem Nutzen manipuliert.

Es handelt es sich also bei den Beziehungen des Menschen zu den zahlreichen gezüchteten „Nutztieren“ und „Nutzpflanzen“ in keinem einzigen Fall um eine echte Symbiose. Man könnte versuchen, sie in die Kategorie der parasitären Wirkungen einzuordnen. Allerdings ist auch dies problematisch, denn – wie oben ausgeführt – wurden im Ökosystem noch nie jegliche parasitär wirkende Lebensformen oder Viren nachgewiesen, die entsprechend lenkend in die Evolution ihrer Wirte eingreifen. Und der ebenfalls schon behandelte Grund ist, dass dies wegen den unbeherrschbaren Komplexitäten immer in einer evolutionären Sackgasse enden muss.

Die „Nutztiere“ und „Nutzpflanzen“ haben durch die Selektion zu unserem Nutzen im Sinne ihrer eigenen nachhaltigen Beständigkeit keinen vorrangigen und erst recht keinen nachhaltigen Nutzen oder Vorteil erlangt. Sondern sie alle sind dadurch schwächer geworden gegenüber den unzählbaren und extrem komplex zusammenspielenden Umwelteinflüssen. Besonders in der letzten Phase der Intensivierung dieses Selektionsprozesses zum Zwecke der Schaffung von mehr Nutzen für den Menschen, sind die Schwächungen entsprechend stark angestiegen.

Mitunter wird argumentiert, dass doch die „Nutztiere“ und „Nutzpflanzen“ einen großen Vorteil dadurch erlangt hätten, dass sie vom Menschen vervielfältigt und ihre Populationen auch geographisch stark ausgeweitet wurden. Aber dies wird bei Einbeziehung der nach evolutionären Maßstäben in winzig kleinen Zeiträumen entstandenen extremen Degenerationen ihres Genotyps und Phänotyps sowie der faktischen Lebensunfähigkeit der Individuen zu einem unlogischen und absurden Argument.

Die Intensivlandwirtschaft der Gegenwart markiert das Ende der evolutionären Sackgasse

Was wir nun auf den Feldern der Monokulturen oder in den Hallen der Tierhaltungsindustrie beobachten können, sind Organismen, die so schwach sind gegenüber den vielen Komponenten des Umweltdruckes, dass sie mit hohem Aufwand gestützt werden müssen und die mit jeder Generation – zusätzlich beschleunigt bei Erhöhung des Grades der Manipulation – noch schwächer werden. Deswegen bedürfen sie der zunehmenden Gabe etwa von Wasser, Dünger, Insektiziden, Herbiziden, Fungiziden, Antibiotika, Virostatika und vielen sonstigen Hilfestellungen.

Die Phase der Intensivierung ab Mitte des letzten Jahrhunderts hat parallel zu einem kurzzeitigen starken Anstieg der generierten Nahrungsmenge und in der Folge zu einer explosionsartigen Vermehrung des Menschen von etwa 2,5 Milliarden in 1950 auf über acht Milliarden in 2024 geführt. In den nächsten Jahren dieser Sackgassensituation werden sich – wenn nicht gebremst – durch die zwangsläufige weitere Schwächung der „Nutzorganismen“ und weitere Folgeschäden viele verschiedene Eskalationen beschleunigen. Diese werden unter anderem das Ökosystem zunehmend unter Druck setzen. Es ist bereits absehbar, dass es nicht zeitfern zu einem Zusammenbruch dieses widernatürlichen und somit auch instabilen Gefüges der zivilisatorischen Landwirtschaft kommen muss.

Dass das Naturgesetz der freien Evolution trotz der äußerst zentralen Bedeutung und seiner faktischen Feststellung etwa durch Charles Darwin selbst in den heutigen Naturwissenschaften praktisch keinerlei echte Beachtung findet, lässt sich auf die gleiche Ursache zurückführen, aus der heraus auch die in der nächsten Rubrik des Journals unter dem Begriff der „Freiheit“ behandelten Zusammenhänge und Regelmäßigkeiten weitestgehend ausblendet werden. Diese sind ebenfalls vollkommen konkret und mechanisch zu erklären, auch wenn der Begriff eher etwas Philosophisches vermuten lassen könnte. Und zudem wird sich zeigen, dass das hier behandelte Naturgesetz der freien Evolution eine feste Grundlage für den regelmäßigen natürlichen Zustand der Freiheit bildet. Denn dadurch, dass es keine nachhaltige Möglichkeit der gegenseitigen Züchtung zwischen verschiedenen Spezies gibt, wird jedes Lebewesen sämtlicher Arten des Ökosystems im Sinne des Wortes „frei geboren“. Ein wirkliches dauerhaftes Unterwerfungsverhältnis zwischen verschiedenen Spezies ist somit in der Natur ausgeschlossen.

Fazit

Das „Naturgesetz der freien Evolution“ hat seit jeher das Leben auf der Erde geordnet und es beruht auf einer von außen unbeherrschbar hohen Komplexität aller Genome. Es war die Grundlange für die über 500 Millionen Jahre währende Geschichte des höheren Lebens auf dem Planeten und für dessen enormer Vielfalt und Komplexität. Nur in der freien Evolution kann solches entstehen und stabil bleiben. Und zudem ist dieses Naturgesetz das eigentliche Fundament der zentralen Regelmäßigkeit der Freiheit, weil es die gegenseitige Unterwerfung von verschiedenen Spezies ausschließt. Die sehr breite Ausrichtung des Menschen gegen diese zentralen Naturgesetze und Regelmäßigkeiten ab der „Neolithischen Revolution“ führte das System der Zivilisation in eine evolutionäre Sackgasse. Zahlreiche parallele Zuspitzungen der Gegenwart lassen darauf schließen, dass deren Ende entweder unmittelbar bevorsteht oder dass es sogar bereits erreicht ist.

Quellen:

[1] Charles Darwin, On the Origin of Species, 1859 Page 200 / 201. Source: http://darwin-online.org.uk/Variorum/1859/1859-200-dns.html

[2] Charles Darwin, On the Origin of Species, 1859 Page 29 / 30. Source: http://darwin-online.org.uk/Variorum/1859/1859-29-dns.html

[3] SWR Wissen: “Wieviele Atome gibt es im Universum”

https://www.swr.de/wissen/1000-antworten/wie-viele-atome-gibt-es-im-universum-100.html

[4] Schriftliche Antwort an Steffen Pichler am 05.08.2013 von dem Parasitologen Professor Dr. Richard Lucius, der über jahrzehntelange Erfahrung der Forschung in verschiedenen Bereichen seines Gebietes verfügt und zudem Fach- und Sachbücher auch zur generellen Übersicht über die Bandbreite der beschriebenen parasitären Strategien veröffentlichte. Die gestellte Frage war, ob ihm jegliche parasitäre Strategien bekannt sind, bei denen der Parasit zum eigenen Nutzen gezielt Veränderungen von Merkmalen der Folgegenerationen des Wirtes erzeugt. Die Antwort von Professor Dr. Lucius:

„Das ist eine interessante Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Das könnte z. B. funktionieren über epigenetische Veränderungen, die der Parasit in der Keimbahn des Wirtes induziert. Beschrieben wird aber immer nur die Manipulation des jeweils aktuellen Wirtes mit verschiedensten Mechanismen, nicht aber seiner Nachkommen.“